| 18 juin 2010 |

Mort d'un centurion de la nation |

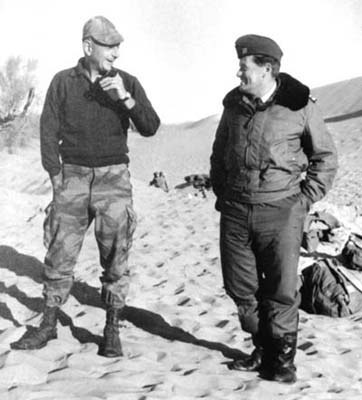

Général Marcel Bigeard

C'était un soldat de l'an II devenu maréchal d'Empire. Un gamin de

Toul que les guerres du XXe siècle avaient conduit à être l'officier

le plus décoré de France. Le général Bigeard était une légende, plus

célèbre que ses chefs, les Castries, Navarre, Gilles. Il avait tout

fait pour cela: guerrier d'exception en Indochine et en Algérie, se

révélant audacieux metteur en scène de sa propre gloire, amateur de

parades conçues comme autant de triomphes à la romaine, convoquant

la presse, la régalant de coups de gueule, de poses martiales et de

répliques de cinéma en adéquation avec son personnage; un centurion,

à mi-chemin entre Gabin et Ventura avec les mots taillés pour sa

stature: «Arlette Laguiller? Il faudrait la marier à un para.»

Dans son bureau, au milieu des trophées et des médailles, sous le

fanion noir «Croire et oser», trônait la photo de Sentenac, jeune

sergent-chef tué en Algérie, archange du demi-dieu Bigeard: tout un

symbole. Bigeard n'avait-il pas connu tous les grades de l'armée

française, assumé pleinement leur grandeur et leurs servitudes?

« Bigeard n'a jamais obéi qu'à Bigeard», disait-il en donnant libre

cours à une rhétorique de la troisième personne, servie par une

inimitable verve non dénuée d'effets comiques, sinon de modestie.

César, dans ses Commentaires, n'était pas moins emphatique. Il n'en

revenait pas de ce qu'avait été sa vie. Qui aurait dit au jeune

conscrit de 1936, entrant dans la caserne du 23e régiment

d'infanterie de forteresse à Haguenau pour accomplir son service

militaire, qu'il ne raccrocherait les rangers qu'en 1975 pour

s'établir au secrétariat d'État à la Défense, où l'appellerait le

président de la République?

«J'ai été rendu à la vie civile en 1938, caporal-chef et

antimilitariste, et je suis retourné à la Société générale, où je

travaillais depuis mes 15 ans.» Son destin premier était de devenir

directeur d'agence à Nancy ou Verdun. La guerre en décida autrement.

Celle de 1914-1918 d'abord, qui fait irruption dans sa vie dès le

berceau. Marcel naît en 1916, dans la Lorraine en guerre: hommes

mobilisés et, dans les rues, toute son enfance, un cortège

d'éclopés, de gazés, de veuves et d'orphelins. En 1939, mobilisé, il

est volontaire pour les corps francs. Il est fait prisonnier,

s'évade, est repris, s'évade à nouveau. À la troisième tentative, il

entre dans la Résistance. Nice, l'Afrique, Londres. En 1944, il est

parachuté dans l'Ariège, libère Foix. Il commande alors à une

poignée de maquisards (des républicains espagnols, pour la plupart)

face à des milliers d'Allemands, mais fait croire à l'occupant que

sa troupe est dix fois plus nombreuse.

«Je suis rentré à Toul après la guerre, au volant du cabriolet

Mercedes du chef de la garnison allemande, que j'avais immatriculé

MG 6-1-42: la date de mon mariage.»

Kessel et Jules Roy lui tressent des lauriers

Déjà il possède le culot, la flambe, cette manière instinctive de

considérer qu'un combat se gagne ou se perd aussi dans les têtes.

Cette leçon, il l'administrera souvent. Partout où il passera, il

haranguera, rectifiera, fera retailler les treillis, imposera la

fameuse «casquette Bigeard» pour donner à ses «p'tits gars» «de la

gueule». Il devient «Bruno», un indicatif radio devenu un symbole.

Ses hommes, les «Bigeard Boys», et son régiment, le «Barnum Circus»

, sont tout pour lui. Il impose à chacun un rythme infernal, celui

qu'il s'impose à lui-même. C'est cette énergie qui sauvera son

bataillon à Tu Lê, après un raid d'une semaine, Viêt-minh aux

basques, en octobre 1952. L'état-major s'apprêtait à rayer son

bataillon des effectifs quand celui-ci se présentera au général de

Linarès. Il y gagnera le surnom historique de «bataillon Zatopek».

Il sera encore de la bataille de Diên Biên Phu, insufflant son

énergie à l'ensemble du corps expéditionnaire assiégé. Avec ces

soldats oubliés de la métropole, il connaîtra la défaite et la

captivité. Mais «Bruno» ne baissera jamais la tête.

Chaque fait d'armes est suivi d'un défilé, ou d'une prise d'armes.

Les Champs-Élysées, le stade de Hanoï, les rues d'Alger sont les

témoins de sa popularité, relayée dans la presse grâce à des

admirateurs nommés Lartéguy, Kessel, Jules Roy, qui lui tressent des

lauriers jusqu'à en faire un personnage de roman et de cinéma (dans

Les Centurions, c'est Anthony Quinn qui incarne Bigeard). Partout où

il passe, Diên Biên Phu ou Philippeville, il ne veut pas seulement

être le meilleur, il veut être le premier: «C'est une leçon que m'a

transmise la mère Bigeard. Quand je n'étais pas premier à l'école,

je prenais une trempe.» C'est d'abord elle, Sophie Bigeard, qui a

fait Marcel: une femme de fer, l'accablant pour sa promotion jugée

trop lente, l'engueulant à son retour d'Indochine pour s'être laissé

prendre. Un aiguillon pour aller de l'avant, envers et contre tout.

L'autre femme de sa vie s'appelle Gaby. Elle habitait la maison à

côté de la sienne, il l'a épousée en 1942 et elle l'a suivi partout,

rejoint au fin fond de la jungle ou de la brousse, accompagné des

remparts de Toul aux lambris des palais de la république.

Officier adulé ou haï, Bigeard ne sera jamais du sérail. Il n'est

pas saint-cyrien. Alors il feint de mépriser ces filières. Pour lui,

ontologiquement, les généraux sont des «cons». Et les cours

d'état-major? «Face à une situation, il n'y a que deux solutions:

celle de l'École de guerre et la bonne.» Il galèje. Mais pas

seulement. Face aux bêtes à concours de l'institution militaire, il

pallie ses lacunes par une exceptionnelle intuition, des colères et

du culot. Et ça marche.

Lorsque le général de Gaulle se rend en Algérie pour la «tournée des

popotes», sa visite est pour ce chef atypique mais hors pair qui a

réalisé des prodiges sur le terrain: à Saïda, l'homme du 18 Juin

s'entend dire quelques vérités sur la situation. Caractère contre

caractère. Cette attitude est peu appréciée. En 1960, Bigeard est

envoyé en République centrafricaine, avec des étoiles de général de

brigade pour apaiser l'impétueux colonel. Cette mutation le sauvera

des déchirements que connaîtront ses pairs en 1961 et 1962.

En accédant au pouvoir, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing prend

conscience d'un fait: l'armée va mal; les blessures de l'Algérie

sont mal cicatrisées et Mai 68 y a mis du sel. Des comités de

soldats fleurissent; dans les rues des villes françaises, l'uniforme

est mal vu. La Grande Muette gronde sourdement. Une solution:

Bigeard et son bagou. Celui-là, Giscard le connaît depuis le milieu

des années 1950, quand, ministre des Finances, il envoyait au jeune

colonel des lettres de félicitations pour ses faits d'armes. Jamais

leur amitié ne se démentira: en 1978, le vieux soldat sera encore

député et battra les estrades en 1981 pour le président candidat, et

VGE sera là pour l'inauguration à Toul de l'avenue du

Général-Bigeard.

Les dernières années de son existence, Bigeard fut le conservateur

en chef de l'épopée Bigeard, répondant à l'abondant courrier que les

Français lui envoyaient. Il recevait des visiteurs de passage, vieux

amis ou admirateurs anonymes pour qui il incarnait un pays au

combat. Il passait ses journées à répondre, bouillonnait encore,

pestait de ne plus pouvoir courir ou nager comme il le faisait

quotidiennement au temps de sa splendeur. Toutes générations

confondues, ses admirateurs aimaient qu'il leur fasse oublier le

temps des défaites.

Le général Bigeard avait été plusieurs fois blessé. À Bône, il avait

échappé à un attentat et, dans la baie de Diego-Suarez, s'était

relevé d'un accident de parachutisme. Il demeurait suspendu à ce

qu'il nommait sa «baraka». «Ma vie, c'est une histoire trop rapide.

La guerre, la gloriole. J'ai aimé ça, quoi .»

«Nous

sommes dans la merde, mais ce n'est pas une raison pour la remuer.»

[ Marcel Bigeard ]

|

Extraits de Presse : Le Figaro |

|